<어떤 어른>

-

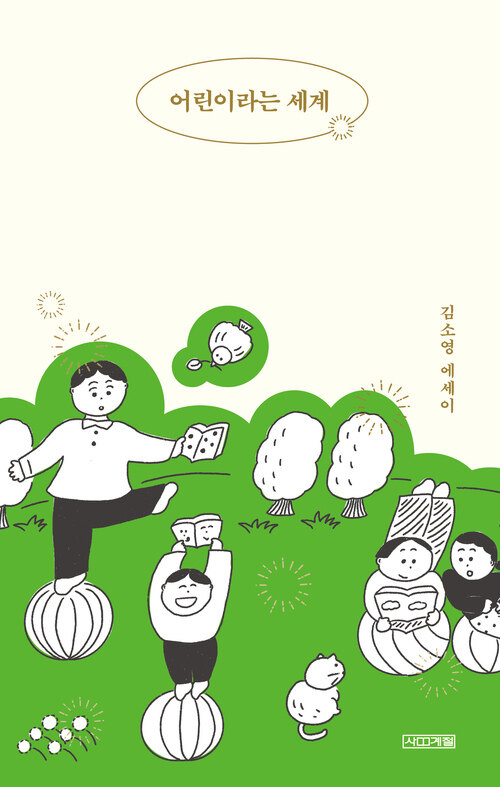

<어린이라는 세계> 김소영 작가 4년 만의 신작. 전작이 '어린이'라는 존재를 고유한 세계를 가진 개인이자 동료 시민, 다음 세대로서 호명하는 작업이었다면, 이번 신작은 어린이와 함께 동시대를 살아가는 어른의 자리를 살피고 어린이가 또 한 사람의 어른으로 성장하기까지 필요한 어른의 역할을 탐색하는 책이다.

어린이가 미래를 살아갈 사람이라면, 어른은 그 미래를 상상할 수 있는 밑그림을 보여주는 사람이다. 우리가 '어떤 어른'이 되기로 하느냐에 따라 우리의 미래는 달라질 것이다.

책 속의 문장

-

P.79

‘어린이를 위한 전시’도 좋지만, 어린이도 이해할 수 있는 설명이 따르는 ‘모두를 위한 전시’가 나는 더 좋다. 그런 공간에서 어린이들이 역사와 문화를 존중하는 어른들의 모습을 보면 좋겠다. 연구하고 전시하는 어른들, 주의 깊게 유물을 감상하고 탐구하는 어른들의 모습이 어린이에게는 체험이나 기념품만큼이나 기억에 남을 것이다.

-

P.123

세상의 어떤 부분이 영원히 변하지 않을 것 같을 때, 변화를 위해 싸울수록 오히려 더 나빠지는 것만 같을 때가 있다. 그럴 때 우리는 종종 ‘미래에서 누군가가 와서 지금 잘하고 있는 거라고, 미래에는 나아진다고 말해주면 좋겠다’고 생각한다. 실제로 그런 말을 해줄 수 있는 사람, 미래에 가장 가까운 사람이 어린이다.

-

P.168

선생님들이 나만 꼭 집어 사랑하지 않더라도, 사랑받는 아이 중 하나라는 사실만으로도 충분했다. 사랑은 자격을 갖추지 않아도 받을 수 있는 것이다. 나만이 아니었을 것이다. 학교에 있는 동안만큼은 가정의 그늘을, 폭력을, 냉담함을, 긴장과 불안을 잊을 수 있던 아이들이.

-

P.268

‘노 키즈 존’이라는 말로 차별을 당연시해서는 안 된다. 좋을 때나 나쁠 때나 ‘쉬운 말’은 영향력이 강하기 때문이다. (…) 어린이의 출입을 제한해야 할 때는 오직 어린이를 보호해야 할 때뿐이다.

-

P.293

마음이 자란다는 것은 전 단계의 마음을 버리고 떠나는 것이 아니라, 동심원을 그리는 것이다. 어린이의 마음을 가장 안쪽에 두고, 차차 큰 원을 그려가는 것. 정확히 말하면 원은 아닐 수도 있다. 나 자신의 마음을 돌아보면 어느 부분은 푹 꺼지고 어느 부분은 부풀어 올라 모양이 좀 이상한 도형이 되어 있다.

-

P.294

어쨌거나 나라는 사람의 안쪽으로 걸어 들어가면 어린이의 마음이 있다. 내내 그 마음만 들여다보고 살아도 곤란하지만 결코 잊으면 안 된다. 내 삶은 단절되지 않았기 때문이다.